2022

Heron ist krank. So krank, dass er bald sterben wird und er weiß noch nicht, wie er es seiner erwachsenen Tochter Maggie beibringen soll.

„Er kann seiner Tochter oder seinen Enkelkindern nicht gestehen, dass er krank ist, weil er keine Ahnung hat, wie er sagen soll, was er danach sagen müsste. Er weiß einfach nicht, wie er erklären könnte, dass er mit seinem Leben noch nicht fertig ist.“

Vater und Tochter stehen sich sehr nahe. Nachdem die Mutter Dawn die Familie verlassen hatte, als Maggie noch ein Kleinkind war, hat Heron seine Tochter liebevoll und alleine großgezogen.

Maggie hat mittlerweile selbst zwei Kinder im Teenageralter und fragt sich manchmal, was ihre Mutter eigentlich heute macht.

1982

Dawn ist eine junge Frau, eigentlich glücklich mit ihrem Mann Heron verheiratet und eine liebevolle Mama für ihre kleine Tochter Maggie. Nur so richtig viele Freund*innen hat sie nicht. Umso mehr freut sie sich, als sie die Bekanntschaft von Hazel macht, einer attraktiven und faszinierenden Frau in ihrem Alter. Diese Bekanntschaft wird ihr ganzes Leben umkrempeln und Veränderungen anstoßen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

So steht es auch ungefähr auf dem Klappentext. Von unbequemen Wahrheiten, Geheimnissen und verbotener Liebe ist die Rede.

Claire Lynch hat ihren Debütroman auf der einen Seite wie einen Spannungsroman aufgebaut, auf der anderen Seite wie ein gesellschaftskritisches Drama zu einem bestimmten Thema. Das erste Aspekt verhindert, dass über zweites schreiben kann, ohne zu spoilern. Leider sind beide Aspekte des Romans für mich nicht so ganz aufgegangen. Weder konnten mich die Spannung und die Emotionen fesseln, noch hat mich die Gesellschaftskritik abgeholt.

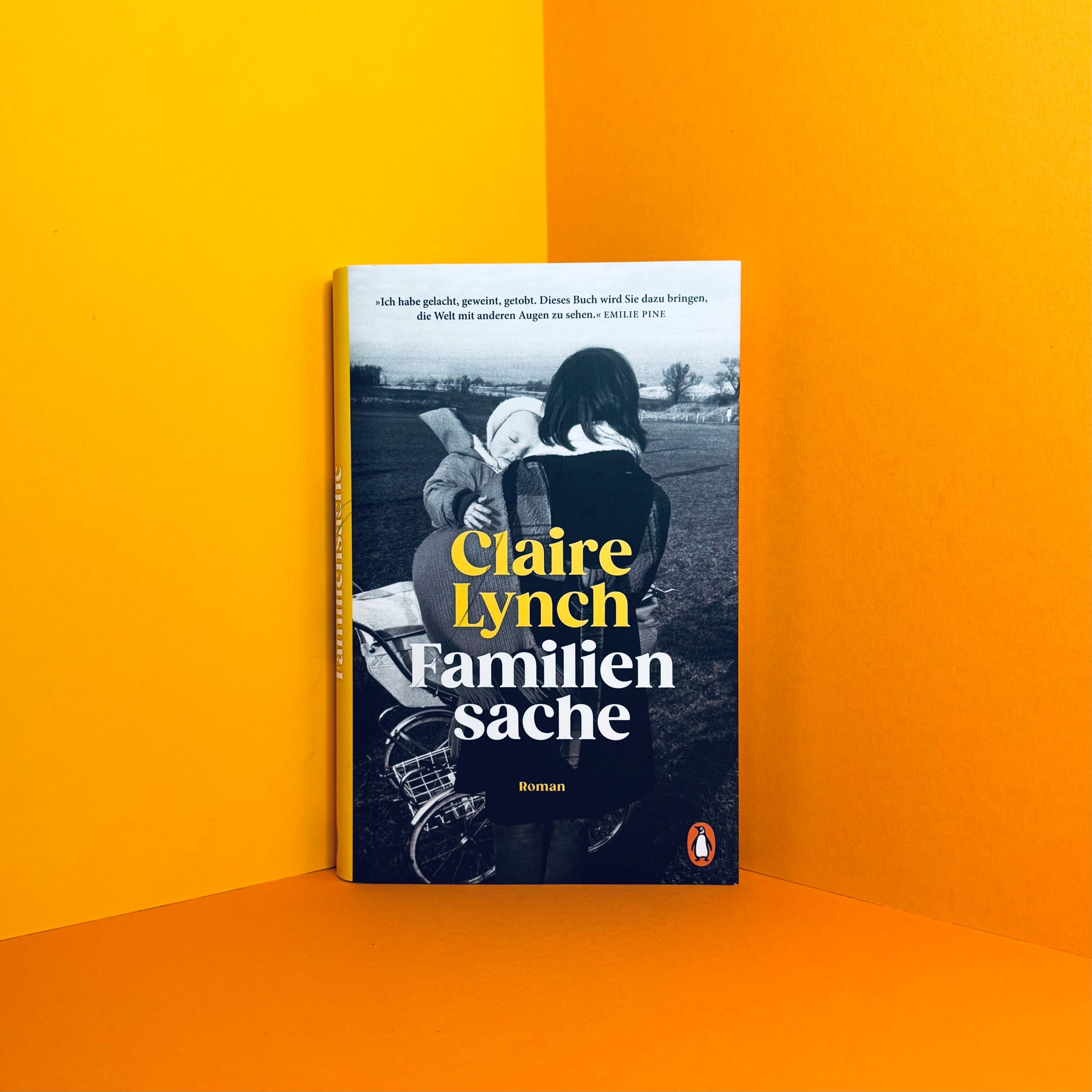

Familiensache

Die unbequemen Wahrheiten liegen für mich als Leserin ziemlich schnell offen dar und Lynch blendet in ihrer Geschichte eigentlich immer dann aus, sobald eine Figur eine dieser Wahrheiten entdeckt. Richtige Konfrontationen bleiben größtenteils aus, was ich schwer nachvollziehbar finde, genauso wie die psychologischen Seiten der Figuren. Hier bleibt Lynch meiner Meinung nach leider nur an der Oberfläche und dringt nicht tiefer zu den Beweggründen, Emotionen und Motiven ihrer Figuren vor.

„Es sollte im Leben um mehr gehen, als um Waschmaschinen und E-Mails und darum, die blaue Tonne am richtigen Tag rauszubringen. Aber auch das ist das Leben. Es ist dies und noch viel mehr.“

Die abwechselnden Perspektiven und Zeitsprünge haben mir gut gefallen, aber auch hier wäre ich den Figuren gerne noch viel nähergekommen.

Zur von Lynch gewählten Thematik möchte ich mich hier nicht detailliert äußern, weil es zu viel von der Handlung vorweg nehmen würde.

Ich möchte aber explizit positiv darauf hinweisen, dass Lynch, die sich sehr für queere Politik und queere Elternschaft einsetzt und darüber schreibt, ergänzende Anmerkungen an das Romanende gestellt hat.

Zusätzlich ergänzt wird dieses Kapitel durch Anmerkungen zur Situation in Deutschland.

Vielen lieben Dank an Penguin Bücher für das Rezensionsexemplar mit dem schönen Cover! Danke und viel Erfolg an Claire Lynch für den Roman!

Aus dem Englischen von Bernhard Robben

Persönliche Einordnung, Achtung inklusive Spoiler!

Für mich und für andere Leser*innen liegt es sicher ziemlich früh auf der Hand, dass Dawn ihre Tochter nicht freiwillig verlassen hat, sondern dass das alleinige Sorgerecht durch den Scheidungsprozess Heron zugesprochen wurde. Die Begründung dafür war, dass Dawn in einer lesbischen Beziehung mit Hazel lebt. Somit sei sie als „Perverse“ nicht als Mutter geeignet.

Ein entwürdigendes Verfahren, dass Heron willentlich angestoßen und vorangetrieben hat, als er von der Beziehung seiner Frau zu einer Frau erfahren hat.

Die Darstellung von Heron hat mich geärgert, weil er als passives Opfer eines Zeitgeistes dargestellt wird, mit dem die Lesenden Mitleid empfinden sollen. Mehrmals wird auf der modernen Erzählebenen erwähnt, dass so eben die Zeiten waren. Aber mir fehlt die Einordnung, warum die Zeiten so waren (strukturelle Queerfeindlichkeit und Homophobie?). Und warum Heron sich nicht davon losmachen konnte (individuelle Homophobie und Besitzanspruch an sein Kind?).

Erzähltechnisch muss Heron deswegen auf der Jetzt-Ebene auch sterbenskrank sein, damit er als sympathische Figur funktioniert. Oder wie sollte man sonst einem Mann vergeben, dass der die Mutter seiner Tochter aus deren Leben gedrängt hat. Und es in 40 Jahren nicht einmal für nötig empfunden hatte, mit ihr darüber zu sprechen?

Sein Anteil wird meiner Meinung nach beschönigt und nicht als das benannt, was es ist: Schuld.

Sollte die Schuldfrage gestellt werden?

Auch als zum Schluss die erwachsene Maggie ihre Mutter wiedertrifft, macht sie ihr die größeren Vorwürfe. Sie hätte stärker um ihre Tochter kämpfen sollen. Auch hier fehlt mir eine Einordnung.

„Sie werden es zusammensetzen, werden versuchen zu benennen, was ihnen das Leben angetan hat.“

Meiner Meinung war das war nicht das Leben oder irgendein Zeitgeist. Das waren Menschen und eine ganze Gesellschaft, die sich dafür entschieden haben, so zu handeln. Aber selbst nach der Scheidung und dem Prozess hätte es für Heron jahrzehntelang die Möglichkeit gegeben, das Schweigen zu brechen, aber er tat es nicht.

Warum?

Für mich wurden die Psychologie dahingehend nicht genügend ausgeleuchtet, die Figuren sind mir, allen voran Heron, zu sympathisch angelegt.

Das hat für mich inhaltlich nicht stimmig funktioniert.

Schreibe einen Kommentar